|

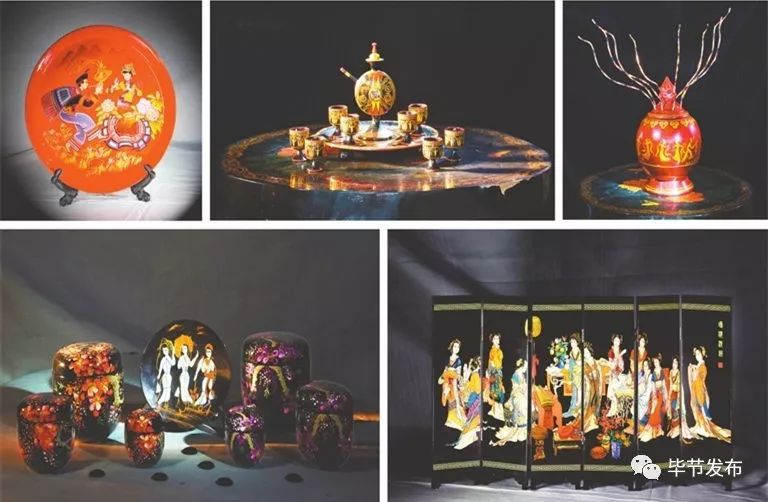

这里很毕节 | 7个非遗,安排!时间:2021-04-17 “这里很毕节”开篇语 毕节 一百里杜鹃花歌唱的地方 一千只黑颈鹤跳舞的地方 如今,毕节已成为 名副其实的打卡胜地 受到全国各地游客的青睐 即日起,毕节发布推出 “这里很毕节”系列策划稿件 用镜头带你一起走进毕节 感受历史文化、风土人情 欣赏山水奇观、壮美景象 …… 本期“这里很毕节”带你走进 毕节7个国家级非物质文化遗产 目前 全市共列入 国家级、省级非遗名录76项 其中 列入国家级保护名录7个 省级保护名录69个 这些文化遗产 反映着 不同历史时期、不同人群的心态 记录着 不同地域、不同经历人群的生活形态 下面一起来看看 毕节7个国家级非物质文化遗产 大方漆器传统制作工艺 史载,大方漆器制作始于东汉年间,彝族先民常以生漆涂髹马鞍、箭筒等物品,进而以牛皮制成胎坯,用生漆涂髹,制成酒、乳、茶具等革器。明洪武年间形成了一套以皮胎漆器为主的漆器制作工艺,成为了地方特色产品,向朝廷进贡,并有了木胎制品。大方漆器制作工艺独特,制作要求高,其工艺流程繁杂,产品做工精细,品种齐全 ,造型生动。

(魏运生 摄)

纳雍苗族服饰 纳雍县箐苗族全刺绣服饰工艺技巧精湛,制作流程古朴。一件完整的苗族服饰,堪称为苗族历史的陈列馆、穿在身上的史书、随身携带的档案库。一块绣片叠入众多刺绣文字,从而使苗族在服饰文化史书中找到了自己特殊的文字,使服饰图画艺术成为苗族传世的“无字史书”。

(祝绯 摄)

(潘中泽 摄)

(钟馗 摄) 赫章彝族铃铛舞 赫章“彝族铃铛舞”主要流传于赫章县珠市乡,财神镇、雉街乡、河镇乡、双坪乡等乡镇也有广泛分布。彝语称“恳合呗”,是彝族人民祭奠亡灵的一种传统民间舞蹈祭祀活动。经演变,现不仅在白事场合表演,在一些节日喜庆时亦比较常见。“铃铛舞”经过民间艺人的不断完善,极具民族文化特色,对于研究彝族先民的信仰、礼仪、习俗等文化形式,是极好的范本。彝族铃铛舞影响广泛,是彝族人民保存最完整、艺术价值最高、流传最广的民间舞蹈形式,保留着原始的风貌,在整个黔西北地区都享有盛誉。

(杨元德 摄)

威宁彝族撮泰吉 彝族撮泰吉是贵州省第一批国家级传统戏剧类非物质文化遗产名录。撮泰吉是仅存于威宁自治县板底乡裸嘎寨的一种古老的戏剧形态。撮泰吉为彝文译音,通译为“变人戏”或“人类刚刚变成的时候”“人类变化的戏”。撮泰吉表演主要分为祭祀、耕作、喜庆、扫寨四个部分,其中耕作是全戏的核心,主要反映彝族迁徙、农耕、繁衍的历史。演出中人物角色所代表的彝族、苗族、汉族等民族成份,表现了其作为区域文化历史交流中多民族间交流团结互助的重要纽带。

(阿铺索卡 摄)

(博林 摄) 赫章彝族“火把节” 彝族“火把节”彝语称之为“朵扔吉”,源于彝族十月太阳历,是彝族非常古老的传统节日。彝族历法中记载,每年五月初五,南方的火星之神开始游降,六月初五临地,火星之神临地会出现火灾,故六月二十四傍晚,彝族布耄即用一根麻线捆吊一象征宇宙的鸡蛋,挨家逐户吟念经咒,收拾不规矩的失散火种。待布耄祭祀火神后,众人再取新火种依原路返回,从家门上方接回炉中,并从炉中点燃火把,聚集在备好的柴堆上,借助熊熊火光欢唱、跳舞。后来此种仪式经过发展演变,增加了歌舞表演、服饰展示、斗牛、赛马、摔跤、打陀螺、荡秋千等活动内容,成为今天的“火把节”。

(郑桂洪 摄)

(阿铺索卡 摄) 纳雍滚山珠 苗族芦笙舞“滚山珠”原名“地龙滚荆”,苗语叫“子落夺”。它流传在纳雍县猪场乡,是苗族人民世代相传的芦笙舞蹈之一。“地龙滚荆”以前动作古朴雅拙,比较单一,以再现当年在大迁徙途中苗族青年用自己的身躯从荆棘中滚出一条路让父老们通过的故事为主。在长期的演变过程中,人们逐渐将生产和生活中一些生动技巧,融会到芦笙舞蹈中,不断改进完善。“滚山珠”舞蹈一般在农闲或重大节日活动中表演,特别是苗族人民一年一度的花坡和花场节上,苗族同胞们穿着节日的盛装,拿着心爱的芦笙聚集到花坡或花场上,载歌载舞。“滚山珠”是其中一个优秀节目,动作古朴,刚柔相济,集芦笙吹奏、舞蹈表演、技巧艺术为一体,有脚踩杆不破之功。

(罗园 摄)

(王纯亮 摄)

金沙庆坛(长坝端公戏) 长坝端公戏又叫庆坛神,庆坛神又分文坛和武坛。文坛就是为亡人做道场,即从死到葬的全部祭奠仪式,是忧事,武坛就是唱端公戏,是喜事。长坝端公戏已在当地流传了两百余年。流传方式主要是口传心授。长坝端公戏唱、念、做、打俱全。现代的戏曲各剧种无一不能在端公戏中找到其对应的源头。

(图片来源:微信公众号“云上毕节”)

上一篇毕节,凭什么文化自信?下一篇等一个人,陪我去毕节 |

贵公网安备 52050202001194号

贵公网安备 52050202001194号